アルバイトの退職届の書き方|退職理由はどう書く?退職願との違いは?【見本付き】

アルバイトを辞める時も「退職願や退職届は必要?」「提出する場合の書き方は?」「郵送?手渡し?」と、バイトが初めての高校生や大学生の皆さん、疑問に思う人もいるのではないでしょうか。この記事では、アルバイトの退職願・退職届をテーマに、書き方と渡し方を例文とダウンロードテンプレートを解説します。

アルバイトを辞めるときに退職願・退職届は必要?

アルバイトの場合、退職する際に退職願・退職届の提出は一般的に不要です。直接上司に口頭で伝えて問題ありません。しかし、退職の手続き上、退職願・退職届の提出をバイト先から求められることもあるので、退職の相談をする際に上司に確認するとよいでしょう。退職の際に必要な提出物や期限については就業規則に従います。

退職願と退職届の違い

「退職願」と「退職届」は一見同じように思えるかもしれませんが、この2つには意味合いや効力という点で大きく異なる部分があります。

退職願とは

「退職願」とは、退職を会社に願いでるものです。通常は、「退職願」を先に会社に提出します。辞めるという強い意思を示すものではなく、バイト先に退職のお伺いをしている状態であるため、退職願は正式に受理されるまで撤回することも可能です。

例えば、人間関係の悩みから退職を検討していたものの、関係が改善されて引き続き就業を希望することになった場合や、周囲から説得されて考えを改め、引き続きバイトをしたいと思ったときは、自分から提出した退職願なら撤回できます。

退職届とは

「退職届」は、退職するという強い意志を一方的に告げるものです。「退職願」との大きな違いは、原則撤回ができないことです。そのため、退職する意思が固まっていなければ、「退職届」を出すべきではありません。

一方、すでに会社との間で退職に関する合意形成ができている場合に、後から形式上だけ退職届を提出することもあります。逆に言うと、会社へ事前に退職の意思を伝えずにいきなり退職届を提出するという行為は失礼と見なされることがあります。

辞表とは

「辞表を提出する」という言葉がよく使われます。実は辞表というのは、役員など上級職の一部が使用するものです。バイトが「辞表」と書くのは間違いなので、気をつけましょう。

アルバイトの退職願・退職届を出すタイミング

退職願・退職届を出すタイミングや上司への伝え方について紹介します。

提出タイミングは就業規則に従う

就業規則には、一般的に退職の際に必要な提出物や期日などが記載されています。アルバイトは退職願や退職届を必要としないケースが多いですが、スタッフの確保や引継ぎ、シフト調整のため、退職の1~2カ月前までには退職の相談をするのがよいとされることが多いので、その際、上司に確認するのもよいでしょう。

退職の意思の切り出し方

退職の意思は直接上司に伝えます。電話やメール、また、誰かに伝えてもらうといった方法はマナー違反です。仕事が落ち着く時間帯を見計らって声をかけるか、もしくは相談があることを事前に伝えておくのもよいでしょう。

「お話したいことがあるのですが、今、お時間よろしいですか」

「お話したいことがあるのですが、後でお時間いただけますか」

アルバイトの退職願・退職届のテンプレート

「退職願」「退職届」の様式は、手書きでもパソコンでもどちらでもかまいません。ここではパソコンで作成する際に使える「退職願」「退職届」のテンプレートを用意しました。特にバイト先から指定がない場合は必要に応じてご活用ください。

アルバイトの退職願・退職届を手書きする場合の準備

・白無地のB5やA4の便箋または用紙

※罫線入りなら縦書き用

※会社の専用フォーマットがある場合もある

・黒のボールペン

・印鑑(朱肉タイプ)

手書きで作成する時に使う便箋は、罫線入りでも構いませんが、模様や絵のない無地のものを使用します。書く際は、黒のボールペンを使い、鉛筆やシャープペンシル、消えるボールペンは使わないようにします。また、押印にはシャチハタなどのインキ浸透印は避け、朱肉を使う印鑑を押します。

アルバイトの退職願・退職届の書き方と見本

「退職願」「退職届」を手書きで作成する場合は、次の書き方と見本を参考にしてください。一般的にどちらも縦書きになります。

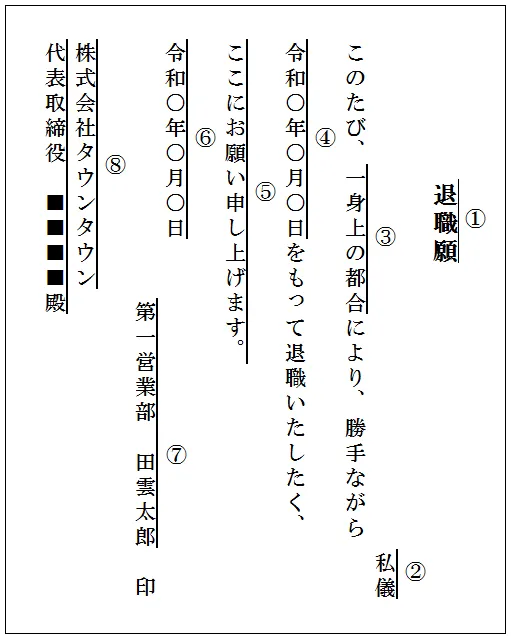

退職願の書き方と見本

① 名目「退職願」

② 私儀または「私事」でも可。下に記載

③ 退職理由は「一身上の都合により」でOK

④ 退職日は元号でも西暦でも可

⑤ 文末の締めは、退職願は「お願い申し上げます」と記載

⑥ 提出する年月日

⑦ 所属部署名と氏名

⑧ 宛名は、会社の最高責任者である代表取締役宛てにするのが一般的。敬称は「殿」

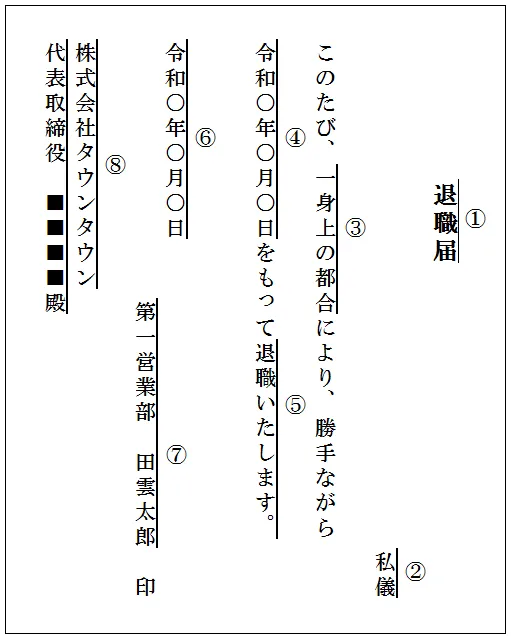

退職届の書き方と見本

「退職届」の書き方は基本的に「退職願」と同じですが、①「名目」と➄「文末の締め」に違いがあります。①名目は、「退職届」②「文末の締め」は「退職いたします」と言い切りの文章になります。

退職届の渡し方|郵送、手渡しの提出マナー

作成した退職願や退職届はどのように提出すれば良いのでしょうか。ここでは提出時の注意点をご説明します。

退職届は封筒に入れて提出する

退職願や退職届は、白色無地で中身が透けない二重封筒に入れて提出します。また、封筒の表には「退職願」「退職届」と記載し、裏面には所属部署と氏名を記載します。

退職願や退職届を封筒に入れるときは、書き出しが上に来るように三つ折りにします。最初に下から紙の中央まで折り畳み、次に上から折れば、開いたときに自然と書き出しが上になります。その上で、右上の書き出し部分が封筒裏側の右上になるようにして封筒に入れるのがマナーです。

基本は手渡し、事情によっては郵送する

退職願や退職届は、基本的には上司に対面で渡すものです。ただし、自身が体調不良などでバイト先に行けないときや、何らかの事情で職場で上司になかなか会えないとき、バイト先とのトラブルなどの理由でどうしても職場へ顔を出せないときなどは、退職願または退職届を郵送するという方法もあります。

また、上司から「退職願は郵送で送ってくれればいい」といわれたときも郵送で問題ありません。郵送で送る場合は、退職願や退職届に直接切手を貼るのではなく、さらに大きめの封筒を用意して、そこに退職願・退職届の入った封筒を入れてから郵送しましょう。

※公開:2017年11月15日、更新履歴:2022年07月19日、2024年2月9日

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。