勤労学生控除とは?税金、親の扶養、申請方法など103万~130万円のバイト学生向け

アルバイトをしていて「103万円の壁」という言葉を聞いたことはないでしょうか。これは、バイト代など給与年収が103万円以下であれば所得税がかからない年収額を指します。ですが、「勤労学生控除」を利用すると、130万円まで所得税の非課税の枠が拡大します。では、学生なら誰でも控除を利用して130万円ギリギリまで稼いだほうが有利になるのでしょうか。今回は、学生アルバイトの人向けに、勤労学生控除の概要とメリット・デメリットについて解説します。

アルバイトをしていて「103万円の壁」という言葉を聞いたことはないでしょうか。これは、バイト代など給与年収が103万円以下であれば所得税がかからない年収額を指します。ですが、「勤労学生控除」を利用すると、130万円まで所得税の非課税の枠が拡大します。では、学生なら誰でも控除を利用して130万円ギリギリまで稼いだほうが有利になるのでしょうか。今回は、学生アルバイトの人向けに、勤労学生控除の概要とメリット・デメリットについて解説します。

(参照)厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」

勤労学生控除とは

勤労学生控除とは、アルバイトなど勤労している学生を対象に税金の非課税額を拡大する制度です。通常、非課税となるのは所得税は年間103万以下、住民税の所得割は年間100万円以下までですが、勤労学生控除を受けると、所得税は年間130万円以下、住民税の所得割は年間124万円以下(均等割はかかる)まで拡大し、手取りを減らさずより多くのバイト代を稼ぐことができるようになります。

国税庁のWebサイトには、「納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを勤労学生控除といいます」と記されています。

※住民税は、未成年なら学生に限らず年間約204万円以下は非課税。

勤労学生控除を受けると本人の手取りが増える

勤労学生控除を使わないと、所得税は103万円を超えた分から、住民税の均等割は95万円前後(自治体による)、所得割は100万円を超えた分からかかり、その分手取りが減ります。ここでは、年間のバイト代130万円の20歳の大学生を想定し、控除がない場合とある場合それぞれの税額と手取りをシミュレーションしています。

勤労学生控除を受けると、所得税は130万円以下なのでかからず、住民税のみの課税となるため、控除がない場合と比較すると約4万円手取りが増えることになります。

■所得税と住民税の計算例

【勤労学生控除なしの場合】

所得税:(130-103=27)万円×税率5%=13,500円

住民税(均等割):約5,000円(自治体により異なる)

住民税(所得割):(130-98=32)万円×税率10%=32,000円

⇒所得税+住民税の合計50,500円(※)

手取り額:130万円ー50500円=124万9500円

【勤労学生控除ありの場合】

所得税:(130-130=0)万円×税率5%= 0円

住民税(均等割):約5,000円(自治体により異なる)

住民税(所得割):(130-124=6)万円×税率10%=6,000円

⇒所得税+住民税の合計11,000円(※)

手取り額:130万円ー11000円=128万9000円

(※)源泉徴収で所得税を納める場合は、令和19年12月31日まで復興特別所得税(所得税額の2.1%)が合わせて徴収されますが、今回は考慮せずに計算。また、住民税には調整控除額がありますが今回は考慮していません。勤労学生控除を適用しても課税額が出る場合、自治体独自の控除が設けられていることもあるので、詳細は各自治体に確認してください。なお、住民税は未成年は給与年収のみだと約204万円以下まで非課税です。

勤労学生控除を受ける際の注意点

勤労学生控除は、学生本人の手取り年収を増やしやすいメリットがある一方で、注意点もあります。中でも大きいのは、親などの扶養者が払う税金が増えて世帯の手取りが減る可能性があるという点です。

扶養から外れ親の税金が高くなる

学生は、親など扶養者に養われている税法上の扶養家族となっている人が一般的には多いです。勤労学生控除を使うと、学生自身の所得税は130万円以下まではかかりませんが、バイト年収が103万円を超えると、税制上の扶養家族から外れて、扶養者の所得税と住民税が増えます。結果的に、世帯全体の手取り年収が下がる可能性があります。特に19歳から22歳の控除額は大きいので注意が必要です。

さきほどのAさん(20歳)のケースで、親など扶養者の納税額がどれくらい増えるのか具体的に考えてみましょう。

Aさんのように年齢が19歳以上23歳未満の扶養家族は「特定扶養親族」に当てはまり、所得税63万円、住民税45万円が親など扶養者の課税所得から扶養控除として引かれます。

仮にAさんの父親の課税所得が195万円超330万円以下で税率が10%とします。Aさんのバイト代が103万円を超えると、父親の所得からAさんの控除分がなくなり、世帯全体の手取り額が減ることになります。

63万円×所得税10%+45万円×住民税10%=10万8000円

勤労学生控除の控除額:43,500円

⇒世帯手取り:▲65,300円

130万円を超えると本人の社会保険料も増える

130万円を超えると、まず勤労学生控除が受けられなくなります。その上、毎月の給与次第では親などの会社の健康保険の扶養に入っている人は、健康保険の扶養から外れて自分で国民健康保険または対象であればバイト先の健康保険などに加入する必要があります。

勤労学生控除を受けられる条件

勤労学生とは以下の3つの要件を満たす人のことを言い、勤労学生控除を受ける対象となります。

①給与所得などの勤労による所得があること

給与所得とは、「働いて得たバイト代などの給与」から「給与所得控除など非課税対象」を引いた分を指します。毎月、定期的に働くアルバイトだけでなく、短期のアルバイトでも、働いて給与としてバイト代を得れば条件に当てはまります。親などの保護者からの仕送りなど、贈与されたお金は給与に当たらないので、勤労学生控除の対象条件として考慮する必要はありません。

②合計所得が75万円以下、給与以外の所得が10万円以下であること

合計所得金額とは、年間の収入から税金の所得控除などを差し引いた額です。勤労学生控除のボーダーである年収130万円の人の給与所得控除額は55万円のため、130ー55=75万円以下ということから、バイト代のみの学生は年間130万円以下が条件となります。アルバイト以外に収入を得ている人は、その所得が10万円以下、かつバイト代との合計が130万円以下である必要があります。

アルバイト以外の収入とは、株の売買や配当(*)、アンケートモニター、データ入力、ウーバーなどの宅配サービス、YouTubeの再生といった報酬収入が該当します。報酬の条件は、経費を引いた所得額が10万円以下である必要があります。

(*)株式等の渡譲による所得や配当所得については、源泉分離課税の適用を受けるいことで確定申告をしないことを選択したものについては、ここでは対象外です。

バイトなど給与の年間収入≦130万円

▼バイトなど給与収入+報酬収入

成果報酬による年間収入―経費≦10万円…①

バイト収入+①≦130万円

③特定の学校の学生、生徒であること

以下に挙げる学校のうち、どれかに通っている必要があります。

ロ. 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの

ハ. 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

高校や大学に通っている人はもちろん、専修学校に通っている人や職業訓練を受けている人でも、控除の対象になり得ます。自分の通っている学校が条件を満たしているかわからない場合は、学校の窓口に問い合わせてみましょう。

勤労学生控除を受けるための申請方法

勤労学生控除を受けるための手順について説明します。

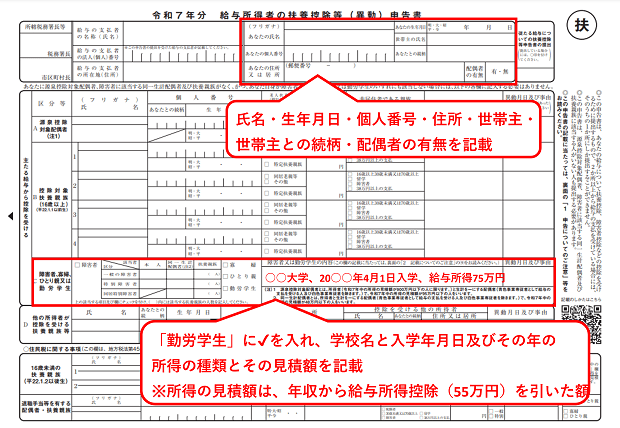

年末調整で申告する

アルバイト先に、まずは「勤労学生控除を受けたい」という旨を告げましょう。年末調整の際には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄にある勤労学生の項目に印をつけて、学校名・入学年月日、所得の種類とその年の所得の見積額を記載します。アルバイト年収は給与所得となり、年収から給与所得控除55万円を差し引いた金額なので、年収が130万円であれば所得は75万円になります。

アルバイト先に、まずは「勤労学生控除を受けたい」という旨を告げましょう。年末調整の際には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄にある勤労学生の項目に印をつけて、学校名・入学年月日、所得の種類とその年の所得の見積額を記載します。アルバイト年収は給与所得となり、年収から給与所得控除55万円を差し引いた金額なので、年収が130万円であれば所得は75万円になります。

また、令和2年分からは、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の基礎控除申告書の欄に「合計所得」等を記載して、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と一緒に提出する必要があります。年末前に辞めたバイトがある人は、退職先から源泉徴収票を年末までに取り寄せられれば年末調整にのせることができます。間に合わなければ、いったん年末調整をメインのバイト先で行い、年明けに確定申告も行います。

確定申告で申告する

アルバイトを同時に掛け持ちしている人は、複数の会社から受け取っている給与をまとめて自分で記録し、確定申告を行う必要があります。年末前に辞めたバイトの分も合計して申告します。

アルバイトを同時に掛け持ちしている人は、複数の会社から受け取っている給与をまとめて自分で記録し、確定申告を行う必要があります。年末前に辞めたバイトの分も合計して申告します。

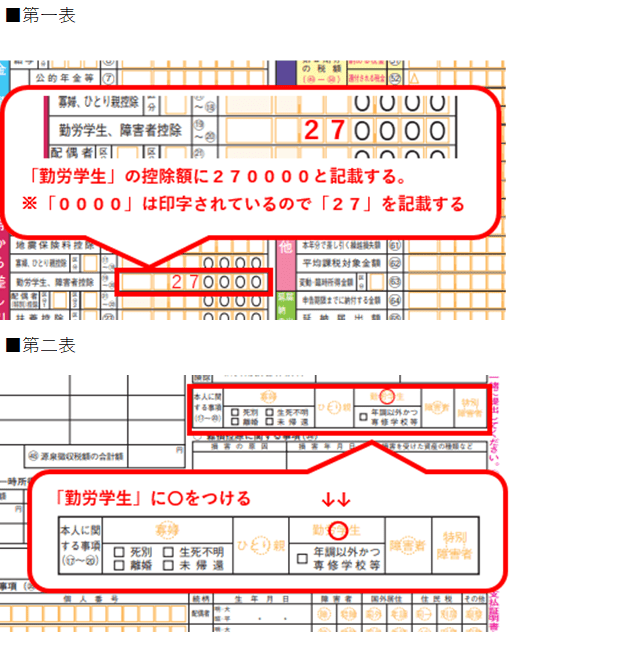

確定申告書類は、第一表と第二表に「勤労学生控除」に関する事項を記載して税務署に提出しましょう。専修学校、各種学校、職業訓練学校に通う人は、在学証明書などの証明書を一緒に提出するか、提示する必要があります。また、時期は毎年2月中旬~3月中旬となっているため、期間内に済ませるよう気をつけてください。

メリット・デメリットを理解して利用を決めるのが大事

勤労学生控除を受けると、所得税も住民税も課税対象額が増えて稼ぎやすくなります。ですが、親などの税制上の扶養に入っている学生は、勤労学生控除は使わずにバイト代を103万円以下にしておく方が結果的に家族全体の手取り額は増えるケースが多いので、年収103万円を超えて勤労学生控除を受けるかは、家庭の状況を確認してから決めるのが大切です。

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。

https://www.pright-si.com/

※公開2017年6月30日、更新履歴:2023年10月23日、2024年10月31日

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。